2024年4月,美国加州的超市货架上投资炒股配资,清洁剂、纸巾和食品类商品所剩无几。

密歇根州的部分便利店甚至挂出“暂时停业”的牌子,原因是无货可卖。

这场突如其来的“缺货潮”,源于中美关税战的升级。

自4月初特朗普政府宣布对华商品加征245%关税后,美国零售市场迅速陷入混乱。

中国制造的日用品供应骤减,而本土产能无法填补缺口。

物价在两周内飙升超过20%,消费者开始抢购囤货,进一步加剧了供应链压力。

电商平台同样受到冲击。

亚马逊上的第三方卖家面临库存告急,部分商品价格翻倍,但仍有价无市。

一位密歇根州的杂货店老板表示:“过去我们依赖中国进口的廉价商品,现在货进不来,顾客抱怨连连,生意快做不下去了。”

美国零售业长期依赖中国供应链,而关税政策直接切断了这条生命线。

当老百姓发现超市货架越来越空,钱包却越来越瘪时,不满情绪正在蔓延。

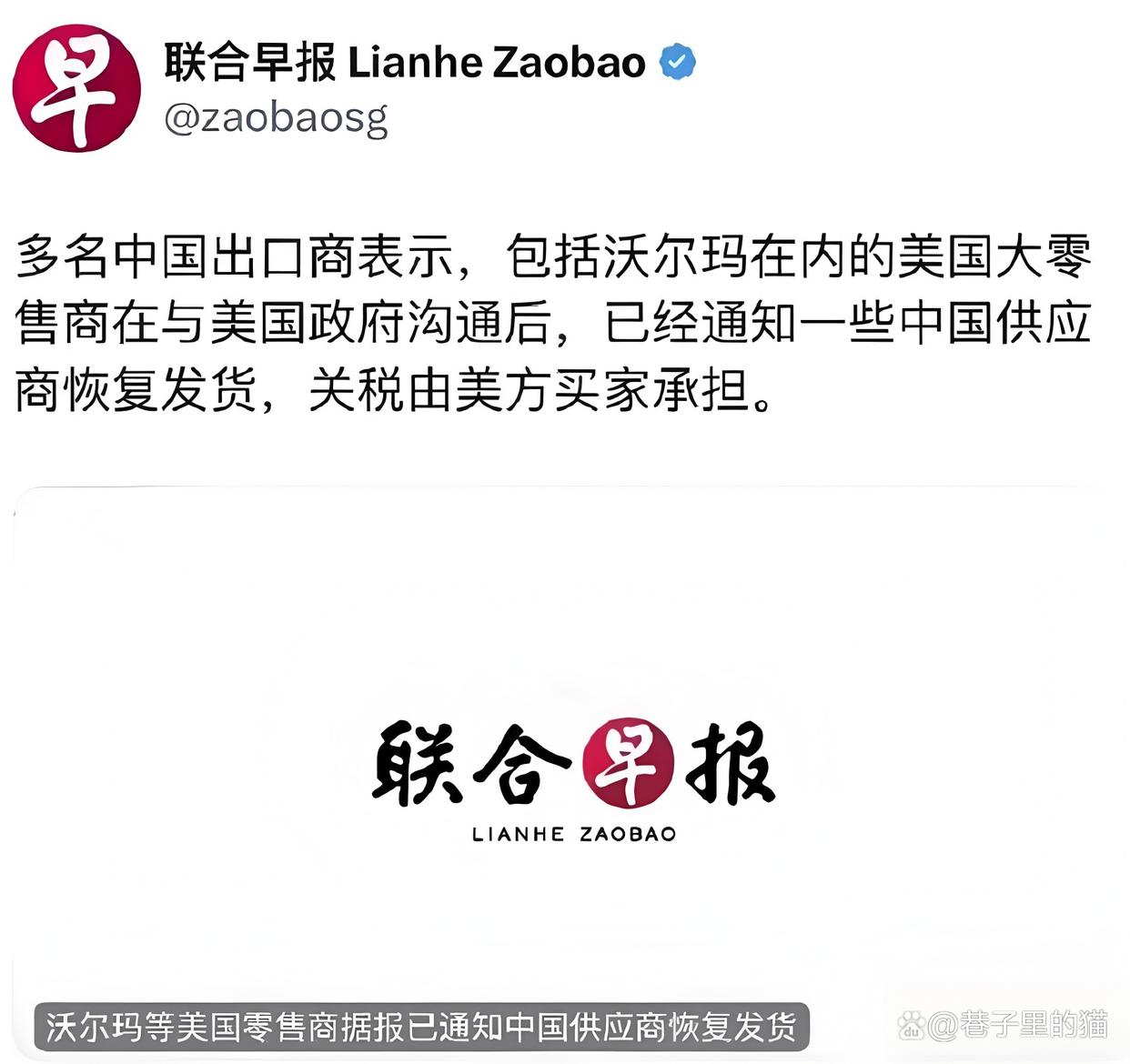

4月21日,沃尔玛CEO公开表态:“中国供应商只需正常供货,关税由我们承担。”

家得宝和塔吉特紧随其后,做出相同承诺。如果真按245%的税率支付,这些企业几乎无利可图。

市场反应迅速。几天后,部分中国商品重新进入美国超市,物价出现小幅回落。

消费者发现,沃尔玛的货架上,久违的廉价塑料制品和家居用品再次出现。

尽管数量有限,但至少缓解了燃眉之急。

沃尔玛等巨头的举动并非纯粹的“商业牺牲”。

他们的供应链管理能力远超中小零售商,即便承担部分关税,仍能通过规模效应降低成本。

相比之下,小型超市和个体电商根本无法效仿,只能眼睁睁看着客流被巨头吸走。

就在沃尔玛宣布这一策略的同一天,特朗普在白宫会见了三家零售巨头的CEO。

会谈内容未对外公开,但外界猜测,政府可能提供了某种“隐性支持”。

沃尔玛等企业所谓的“自担关税”,实则是特朗普政府变相豁免关税的掩护。

这种做法既维护了政府的强硬形象,又避免公开承认政策失败。

事实上,美国历史上曾有类似操作。

2019年,特朗普政府曾对部分中国商品加征关税,但随后又批准了大量豁免申请。

此次零售巨头的“高调承诺”,可能只是故技重施。

不过,这种“开后门”的做法仅惠及少数大企业。

中小零售商仍被困在高关税和断货的困境中。

佐治亚州的一家五金店老板抱怨:“沃尔玛能拿到便宜货,我们却不行,这根本不公平。”

关税战的影响仍在发酵。

尽管短期内巨头企业的举措缓解了部分压力,但长期来看,美国零售业的供应链结构可能被迫调整。

如果中国商品持续受限投资炒股配资,消费者终将面对更高的物价和更少的选择。

辉煌优配平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。